各国別 奨学生の紹介

▼ 【タイ】

▼ 【ラオス】

▼ 【カンボジア】

▼ 【ベトナム】

▼ 【ミャンマー】

カテゴリー別 奨学生の紹介

▼ 元奨学生のその後

▼ 現奨学生の紹介

▼ もっと知りたい

タイ 奨学生の紹介

タイ 奨学生の紹介

【元奨学生】

■元奨学生より「お父さん」として結婚式の招待状が

中野秀俊さんはダルニー奨学金で支援した中学生、ナムチョック・プイペン(通称ヌイ)さんをさらに高校、大学まで支援しました。ある日、中野さんのもとに、ヌイさんから結婚式の招待状が届きました。そして、2017年3月、タイで行われたヌイさんの結婚式に「お父さん」として出席しました。

以下は、結婚式に出席した中野さんから届いた感想です。

<新郎新婦と中野さん(写真:右端)>

16年前に私が初めて支援した奨学生、ナムチョック・プイペン(ヌイ)から「結婚するので3月25日の結婚パーティーに是非参加してほしい」と連絡があり、以前より彼女が結婚する際は参加する約束をしていたこともあり、佐久ダルニー連絡会代表の柳沢光一氏とタイに行ってまいりました。

彼女は中学時代から勉強が好きで、私の家族の理解もあり中学~大学まで支援をし、大学卒業後も今日に至るまで16年間互いに連絡をとり合い、彼女は私のことを「お父さん」と呼んでいます。彼女は今、バンコクの短期大学で学校スタッフとして勤務しております。彼女はすでに実父を亡くしているため、結婚パーティー招待状には両家のご両親名のところに私が彼女の父親として印刷されていました。18時よりパーティー会場入口で、新郎新婦と両家の両親とで招待者をお迎えするのですが、私も彼女の父親として約600名の招待客をお迎え致しました。

セレモニーでは、新郎新婦の首にお祝いの花輪を職場の上司や各関係者がかけたに新郎の父親が挨拶をし、その後新婦の父親として私があいさつをしました。あいさつ文は事前に私が住む市の市役所のタイ語翻訳ボランティア(タイ人)にタイ語に翻訳してもらい、式では彼女が代読しました。彼女が代読する前に、私がカタカナ翻訳したタイ語でしどろもどろしながら自己紹介と彼女との関係、さらに私がタイ語でのあいさつができないので、彼女に代読してもらうことを短く説明。そして、いよいよ彼女があいさつ文を代読しましたが、段々涙声になって声を詰まらせ、さらに新郎とご両親も涙していました。それを見た私も涙、涙…。

私はいつも思っているのですが、彼女がどんなに頭が良くてもダルニー奨学金に出合えなかったら、今の幸せな生活は無かったと思います。今回、改めて教育を受けることの大切さを再認識するともに、彼女の幸せを願い、タイをあとにしました。

■大学生になった元奨学生からビデオ・メッセージ

ワサナ・サプラブマートさん(コンケーン大学 コンピューター科学学科2年生)、ナトリ・スリサワドさん(ドンブリラジャハート大学 経営学部経営学科1年生)からビデオ・メッセージが届きました。

■ダルニー奨学金の名称となった ダルニーさん(Darunee Sreelao)

1987年、日本で知り合ったタイ人留学生の帰省に同行した理事長の秋尾は、タイ東北地方ので村は経済的に貧しく、子どもたちが中学校に就学できない現状を知りました。「ここはタイで最も貧しい地域で、小学校卒業後すぐに働きに出る子どもが多く、今私の膝の上に座っているこの子も同じ境遇なんだよ」と、ある村人から聞かされました。少女 ダルニーちゃんとの出会いです。学校に通わせてあげるために必要な金額は年間1万円強。「これなら私にも支援できる」と感じ、日本に帰国後、村人の膝の上に座っていた少女の名前をもらい、支援を募ったのが「ダルニー奨学金」制度の始まりです。

その奨学金の名称になったダルニーちゃんは、今では4人の母親となり、2022年4月までEDF-Thai(タイ事業所)で、自国の子どもたちの為に、働いていました。

ダルニーさんはこう語ります。”遠くの国に住む日本人が、何の見返りもなく、自分の勉強の為に奨学金与えてくださり、何とか勉強することができました。今度は、自分自身が、同じ国の、自分と同じような境遇の子どもたちの役に立ちたいと思っています。”

支援を受けていたころの奨学生 民際センター・タイ事務所の職員時代

【現奨学生】

■ファイさん 学校に通えて幸せです

「奨学金をいただくことができて本当にうれしいです。お金の心配をせずに学校に通うことができ、家族もとても喜んでいます。私は、この支援がなければ学校に通うことができません。今は奨学金で制服や学用品を買って学校に通うことができています。支援者の方には本当に感謝しています。どうもありがとうございます。小学生の頃は、将来、農業をしたいと思っていました。でも、農業をするには土地が必要で、それを買うためには仕事に就いてお金を稼がなくてはなりせん。今は、まず中学を卒業してそのあとは、あまり費用がかからない家の近くの職業訓練学校へ進学したいと思っています。そして将来は、先生になりたいです。先生は公務員ですから、収入も安定して家族の面倒をみることもでき、良い人生を歩むことができると思うのです。」(2021.2)

■ピチャヤくん 感謝の気持ちを伝えたい

僕の名前はピチャヤ・ポンニコーンです。ムクダハン県で暮らす中学1年生です。家族は、祖父母、義父と母、僕と弟の6人です。僕の実の父と母が離婚したのは僕が小学生の頃で、それ以来僕はムクダハン県の祖父母のもとで生活していました。バンコクに働きに出た母は、家族の生活を支えるため、また僕が学校に通うため、たくさん働かなければなりませんでした。その後、母は再婚し義父と共に出稼ぎから帰って来て、今は外に働きには行かずに家事や子育てをしています。生活費のため、義父はまた一人でバンコクに出稼ぎに行っています。

今僕にできることは、できるだけ節約に努めること。学校に持っていけるお金は一日に10バーツ。時には何にも使わずに、貯めておきます。また家での手伝いとして、弟の面倒を見たり、祖父が飼っている牛の世話をしています。学校の先生から、ダルニー奨学金の奨学生に選ばれたと聞いた時はとてもうれしかったです。僕にとって、日本の支援者様から奨学金を受けられることは夢のようです。できる限りずっと先まで学校に通いたいと思っているので、大切に大切に使わせてもらいます。そして将来は自動車整備工になって十分な収入を得て、家族を助けたいと思っています。最後に、僕に手を差しのべて下さった支援者様に、心からお礼を申し上げます。どうもありがとうございます。

✍ダルニー奨学金担当の先生からのメッセージ ワリサ先生

民際センターのダルニー奨学金は、貧しい地域の恵まれない多くの子どもたちにとって素晴らしいものです。両親が離婚し働かざるを得ない子どもや、両親が出稼ぎに出て祖父母に預けられ学校に通う経済的な余裕がない子どもや、学校から遠く離れた地域に住んでいて、学校に通えない子どももいます。多くの奨学金は1年間のみで、少人数にしか与えられないのですが、民際センターの奨学金は毎年受け取ることができます。これは大きな違いとなっています。民際センターの奨学金は子どもたちにとって本当に役に立っています。子どもたちは奨学金を必要な文房具を買うために使用しています。勉強が得意ではない子でさえ、奨学金を受けることで授業に一生懸命参加しています。子どもたちを支援してくださった支援者の方々に感謝しています。そして、これからもこのダルニー奨学金制度が続くことを切に願っています。

【奨学金候補生】

■お医者さんになるために タリチャイさん

私の名前はダララット タリチャイ、12歳です。ナコンパノム県の小学校に通う6年生です。現在、私は両親と小さな家に住んでいます。両親は農業に従事していますが、収入は家計を支えるには十分ではありません。時には1バーツ(約3.5円)さえ手元にないことがあり、食料を買うにも苦労しています。家では、掃き掃除、モップがけ、食器洗い、米とぎなど家事全般を手伝い、学校では一生懸命勉強し、先生から出された課題に取り組んでいます。休日は家事や宿題をして、友だちと遊びます。一番好きな科目は、国語(タイ語)で、その理由は楽しく分かりやすく教えてくれる先生がいるからです。好きなスポーツは卓球です。将来の夢はお医者さんになることです。病気の方や大切な私の家族が健康でいられるように助けたいと思うからです。

生活は苦しいと感じることが多いですが、一生懸命学校で勉強して知識を得れば、様々な問題を克服できると信じています。私を学校に通わせるために苦労している両親の経済的負担を減らし、より高いレベルの勉強を受け続けるために、今回ダルニー奨学金に応募しました。奨学金をもらうことができたら、ノートやペン、制服、本など学校に通うのに必要な学用品を購入し、少しでも残れば進学するためにとっておきたいと思います。まずは中学校を卒業したいと思いますが、さらに高校進学を願っているからです。最後に、私に奨学金を与えてくださる親切な方に感謝します。私は一生懸命勉強し、良い子で、いつも人の役に立ち、親や先生、支援者様をがっかりさせないようにすることを約束します。

■教師になるために チャンパヤくん

僕はコチャパック・チャンパヤといいます。今12歳の小学校6年生、マハーサーラカム県の小学校に通っています。生まれたのはカラシン県ですが、小学校4年生の時に両親が離婚し父の実家があるこのマハーサーラカム県へ引っ越しました。今は父と祖父母と一緒に暮らしています。一家の大黒柱である父は米の小作農をしていますが、他にも日雇いで働いています。収入は不安定で、祖父母の薬代や僕の教育費まで支払うには十分とは言えません。父は僕が教育を受け続けることを望んでいますが、今の状況ではその日暮らすことに精一杯です。

父は家族を養うためにずっと働いているため、祖父母の世話や食事の用意、洗濯、皿洗いや掃除などの家事は僕がやっています。それ以外にもプラスチックボトルを集めて売るなどできる日雇いの仕事をして父の負担を少しでも減らすようにしています。学校では国語と英語の勉強が好きで、将来は先生になりたいです。生徒に読み書きを教え、祖父母や父が育ててくれた恩に報いるような大人になることが目標です。家庭菜園と鶏の世話も好きで、野菜や卵などを食事の材料にしています。友達と遊びながら体を動かすことができるので、サッカーも大好きです。

「一生懸命に生きていれば、将来は必ず良くなると信じています。勉強を続け、教師となる夢を叶えるためには奨学金が必要です。奨学金を受けることができたら、本当に必要なものは何かをしっかり考え、勉強のために最大限有効活用します。奨学金の機会をいただけるのならば、一生懸命勉強を続け、先生や親の言うことも守ると誓います。遠い日本で私や家族への援助を考えてくださる日本の方がいることに心から感謝します。」

あなたの夢は Share the dream

子どもころの夢を覚えてますか?

小学校を卒業したら、次は中学校に行く。日本ではある意味、当たり前と思えることもタイの東北部では未だそうではありません。

家族のために働かなければならず、自分の将来の夢をあまり思い描けない、そんな子どもたちもいます。

今回、タイの子どもたちに夢を聞いてみました。

【もっと知りたい】

▼ 人生を変えたダルニー奨学金 30歳の私から未来の奨学生へ

▼ 10年の時を経て ~自立した奨学生から支援者へ感謝のメッセージ~

ラオス 奨学生の声

ラオス 奨学生の声

【元奨学生】

助産師として地方の人たちの健康を支えています

ブアラバン・ケオロングさんは、貧しい家庭に生まれましたが、ダルニー奨学金の支援を受け、今は助産師として働いています。もし、奨学金がなければ今の職業に就く事は出来なかったでしょう。その彼女が、学校生活で大変だったこと、嬉しかったこと、支援者様への感謝の気持ちを語ってくれました。

彼女はとても貧しい家庭に生まれましたが、ダルニー奨学金の支援を受けることができ学校に行くことができました。

その彼女からの感謝のメッセージを、どうぞご覧ください。

【現奨学生】

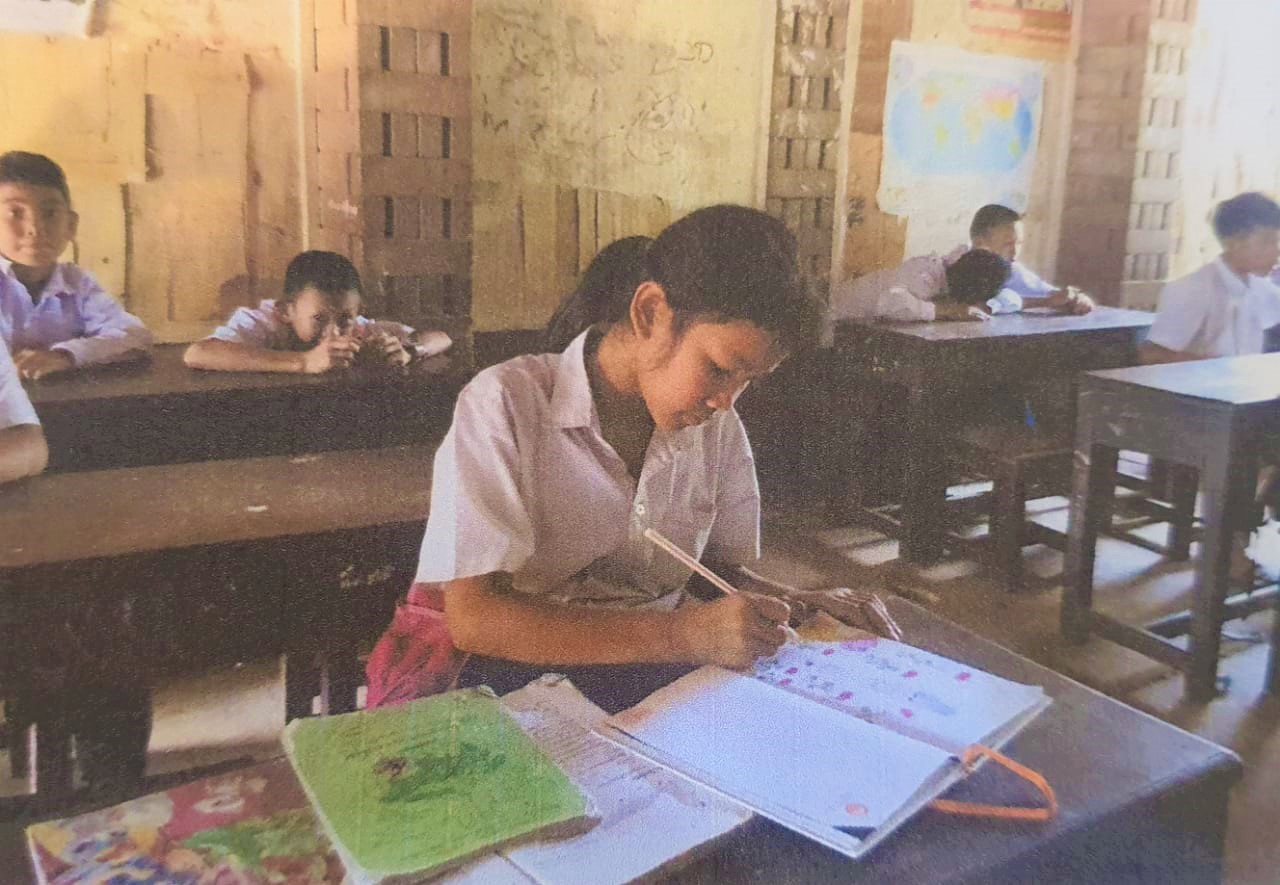

■ブアクハイ フォネッタ

フォネッタは貧しい家庭に生まれました。両親は2人とも労働者ですが、1ヶ月におよそ1,000,000キープのお金、つまり約1万円のお金しか稼げません。収入が少ないために、彼女が学校で必要となる学用品や制服をそろえることが家計の負担となっており、学校に行き始めはしたものの中途退学の心配がありました。

しかし、奨学金の支援を受けることができ、両親は彼女の就学の不安がなくなりました。彼女は現在中学1年生で成績も優秀です。そして彼女には教師になりたいという夢があります。なぜなら教育こそが家族を貧しさから救う助けになると信じているからです。

”バンソン中学校の奨学生たちに代わって、支援者の皆様にお礼を伝えます。奨学生はみんな、学校で頑張っています。自分自身の、そして家族、地域の夢を叶えるために頑張っていますが、それと同時に、教育のチャンスを与えてくれた支援者様のために頑張りたいと強く思っています。”

■カイ サンシン

左から2番目

カイ サンシンは2020年度に奨学金を受け、たいへん感謝しています。彼は学ぶ意欲があり、しっかり学校に通い優秀な成績を修めています。彼はこのように言います。“支援者様、あなたが奨学金をくださったことにより、私は教育の機会を得ました。自分と家族のよりよき人生を望んでいた私には、たいへん貴重なものです。人にはチャンスが必要で、あなたがそのチャンスを私に与えてくれました。学校に通うことができ学ぶ中で、全てが私の糧になっています。私が日々精一杯勉強をして得られる知識は、とても価値があるものです。”

カイはカムアン県のナカイ郡バンダン村に住む10歳です(ラオスでは、先生や教育委員会の判断で早く中学校に入学するケースもあります)。3人兄弟の長男で、両親が仕事で出かける時は下の子どもたちの世話と、掃除や料理など家事もしています。彼の家族は村の中でも特に貧しい家庭の一つで、両親は農地を持たない労働者で、収入は1ヶ月1,000,000キープ、約1万円にも届かない状況にあります。カイは学校が休みになると、父について他の村へ仕事にも出かけます。

そんな貧しい生活の中でも、彼は決して勉強を続けることをあきらめません。

なぜなら、教育がよりよい生活や成功をもたらすと信じているからです。

✍ダリバン・サイヤケット先生:生徒たちに寄り添い続けます

ダリバン・サイヤケット先生は、ラオスでのダルニー奨学金プロジェクトにおいて重要な役割を果たしています。先生は、初期(2009年)から奨学生の選考やサポートを行うガイダンスティーチャーの一人です。タケク郡のクアドン中学校で教鞭と取りながら、地区でおおよそ50人の奨学生を担当しています。ガイダンスティーチャーの重要な仕事の一つとして、民際センターラオス事務所と学校をつなぐ役割があります。先生は、生徒たちやその家族のことをよく知っています。そして、貧しく学校に行けない生徒たちの状況を見てよく理解し、その情報を民際センターラオス事業所に伝えてくれます。ラオス事業所の職員だけでは、今のように奨学生に寄り添った支援は出来なかったでしょう。

ダリバン・サイヤケット先生

先生と生徒たち

【奨学金候補生】

■ケオ・ホウノウドム

11歳の女の子、ケオ・ホウノウドムさん。カムアン県ターケーク郡ポンスン小学校の5年生です。カムアン市から約7㎞離れたコハイ村で、両親と2人の兄弟と暮らしています。

彼女が住む村では、村人の多くが農業で生計を立てており、畑を耕し家畜を飼う生活ですが、天候に左右される仕事です。干ばつや洪水になると、収入は見込めず、そのため多くの村人は村の外に出稼ぎに行きます。収穫時期以外はタイへ出稼ぎに行く者もいます。

彼女の学校は家からとても近くにあります。母は朝、農作業に行き、父は日雇いの仕事に出かけるため、彼女が毎日学校に行く前に飼っている動物に餌をやり、家を掃除し、食器を洗います。昼食はいつも学校で食べます。

「学校に行くことが大好きです。特に数学と絵の授業が好きです。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、村も学校も閉鎖され、村の外に出ることはできず、父親は職を失い、その時から収入が全くありません。そのため、食糧としてカエルやタケノコを得るために森に行き、残りの時間で家事の手伝いをし、先生から出された宿題をする毎日です。小学校卒業後も中学で勉強したいので、ダルニー奨学金の支援を心より希望しています。」

■チャムシー・ヤクシー

シーと呼ばれる13歳のチャムシー ヤクシーさん。彼女はカムアン県ターケーク郡のポンデ小学校の5年生です。ラオスには、本来その学年に在籍すべき年齢よりも年齢が高い生徒が多くいます。彼らは、貧困ゆえ家庭を支えるために働かなければならず、学校の出席日数が足りずに留年してしまった子どもたちです。彼女もその一人で、ターケーク市から25キロ離れた場所に位置するナハイキア村で生まれ、両親と3人の兄弟と暮らしています。

彼女が住むナハイキア村は森に囲まれた小さな村です。村に行くには雨期になるとぬかるんだ舗装されていない道を歩く必要があります。村人の多くは農業従事者で、畑を耕し家畜を飼う生活ですが、天候に左右される仕事で、干ばつや洪水が起こると、収入は見込めなくなります。村に仕事がなくなると、多くの村人が村の外に働きに行きます。

母は朝早いうちに農作業に出かけるので、彼女が学校に行く前に毎日家を掃除し、食器を洗い、妹が家畜に餌をやる当番をしています。昼食は、家が近いのでいつも家に帰って食べています。

「私は学校に行くことが好きで、好きな科目は社会です。放課後、サッカーをすることが大好きです。小学校卒業後も近くの中学校に通いたいと願い、ダルニー奨学金の支援を希望します。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、村も学校も閉鎖され、村の外に出ることはできず、ほとんどの時間は両親の田畑で農作業を手伝っていました。早く新型コロナウイルスが終息することを願っています。」

【もっと知りたい】

▼ 奨学金で夢が叶いました

▼ 希望を与えてくれた支援者に感謝

▼ 悲しみを越えて出会った支援者、そしてその間に生まれた絆

カンボジア 奨学生の紹介

カンボジア 奨学生の紹介

【元奨学生】

今の自分に自信をもって生きています

私は、クン・ビチェット、24歳です。カンボジアのカンポット県で友人とともに起業して、今は財務を担当しています。そして、自分の仕事に誇りを持っています。

元奨学生のクン・ビチェットさん(右)

私には7人の兄弟がいて、私自身は上から4番目でした。兄弟はみな、生活が苦しく小学校を卒業することもできませんでした。特に私が小学校の卒業をむかえるころ、家庭の経済状況はひっ迫していたので、とても両親には「中学に行きたい。」とは言えませんでした。

年上の兄弟と同様に中学校には行けないと思っていたので、その時はとても悲しく絶望していました。でも、幸運なことに小学校を卒業した時にダルニー奨学金の奨学生に選ばれたのです。奨学金支援を受けることができて、本当に嬉しくてとても誇らしい気持ちになりました。そして、一生懸命勉強して、私は、中学校を卒業することができたのです。

高校に進学した時、裕福な家の生徒は補習授業(有料)に通うことができましたが、私の家は貧しかったのでその補習授業へは行くことができず、結果、成績はあまりよくありませんでした。高校を卒業しなければ、大学や専門学校等の上位教育を受けることはできません。私はその頃、勉強が好きでエンジニアになりたいと思っていました。なので、高校卒業後、専門学校の試験を受験し合格しました。でも、私の両親は私を学校に通わせるだけの余裕はありませんでした。その時、幸運なことに会計事務所での仕事を見つけ、そこでの収入を学費に充て、働きながら勉強を続けて学校を卒業することができたのです。

私は、支援してくれた日本の支援者の方にお礼が言いたいのです。教育は私の人生を明るく照らしました。そして、経済的に恵まれず教育を受ける機会のない子どもたちを支援する活動を続けていただきたいと思います。彼らは本当に支援を必要としているのです。

最後に、私に教育を受ける機会を与えてくださった支援者様に心から感謝し、ご多幸を心からお祈り申し上げます。

貧しさから救ってくれたのは「ダルニー奨学金」でした

カンボジアの教育環境は、1975~1979年に政治勢力「クメール・ルージュ」政権による教育層への大量虐殺により崩壊しました。その後、1991年のパリ平和協定以来、海外からの支援によりその状況は劇的に良くなりました。しかし、都市と地方の貧富格差による特に地方の中等教育における低就学率や高退学率等の解決しがたい問題が残っています。

民際センターで、教育こそが国の発展に貢献し、貧困を撲滅すると考えており、は2007年からカンボジアの地方における教育支援を続けています。そのような中で、ようやくその元奨学生たちがカンボジアの社会に貢献しているという話を聞くようになりました。今日は、その中の一人、現在は教師養成短期大学に通うソドン・ペルンさんの紹介をします。

貧しさから救ってくれたのは「ダルニー奨学金」でした。

私は、ソドン・ペルン、20才、今は教師養成短期大学の1年生です。来年、この短期大学を卒業して教師になります。自分が教壇に上がって子どもたちに勉強を教えることを想像しただけでとても誇らしい気持ちになります。

教師養成短期大学の1年生 ソドン・ペルンさん

私は、ダルニー奨学金のお陰で、中学校を卒業することができました。その頃、私の通う中学校では、9人の生徒たちが私と同じく支援を受けていましたが、そのほとんどが高校に進学することはできませんでした。

小学校の卒業を前にしてダルニー奨学金を受け中学校に通うことができると聞いたとき、私は本当に嬉しかったのです。その頃、私の家はとても貧しく、ダルニー奨学金がなかったら中学校に通うことはできなかったでしょう。経済的に恵まれない状況の中でつらかった時、遠い日本で自分を応援してくれている人がいると思うと勇気が湧いてきました。そして、無事に中学校を卒業することができました。

私が、高校に行き始めたころ、家族の経済状況はそれまでになく大変で、高校を辞めなければならない様な状況が何度もありました。でも、私は勉強が本当に好きで、これまで私たち家族を苦しめてきた「貧しさ」から抜け出したいと考えていました。その時、子どもたちに英語を教える仕事を見つけることができ、そこで稼いだお金で高校を卒業することができたのです。私は本当に幸運でした。

私は、自分を支援してくれた日本の方に感謝の言葉を伝えたいのです。その就学支援は、私に教師になって次の時代を担う子どもたちを教え、自分自身は自立できるという明るい未来をくれました。ご支援していただきました方、本当にありがとうございました。

このように私に希望を与えていただいたご支援者様へ、改めまして心からのお礼を申し上げるのとともにあなた様の末永いお幸せを心よりお祈りいたします。

世界地図の前で夢を語るソドンさん

貧しさの中で取り残される子どもたち

カンボジアの学校は秋入学制で11月に新学期を迎えます。民際センターが支援する地域にも今年小学校を卒業した子どもたちがいます。彼らに話を聞き、それらをお伝えします。

今年の11月から中学校に行って勉強を続けたいけれど、お父さんお母さんのこと、兄弟姉妹のこと、おじいさんおばあさんのこと、そして何よりも生活のことを考えたときに「この先どうなるかわからない。」と不安そうに言います。彼らには、十分な力も知識もなく自分ではまだ生活を支えることはできません。この機会に彼らの声を聞いてください。

紹介する子どもたちの中には、年齢が中学校に上がるには大きい子どもたちが何人かいます。それは、貧しさで何年間か学校に行けなくて次に行ったときには、普通に学校に行っている子どもたちよりも大きな年齢になっているからなのです。民際センターが支援している地域には、そのような子どもたちが多くいます。

■ イム ファリーさん(14才)

おうちの前で

海藻を編んで家計を助けます

私の家族には土地がなく、牛も飼っていません。祖母は、近所での仕事を探さなければなりません。仕事を見つけられないときは、海藻でマットを編みます。私も学校がない時は、祖母を手伝います。

私の兄と姉は、生活のために働かなければならなかったので学校を辞めざるをえませんでした。私はどうなるのでしょう。私は学校の先生になりたい。ですが、私の家庭は貧しいので先生になれるかどうかはわかりません。

■ ハット スレイ リークさん(13才)

金属くずを集めます

おうちの前で妹と

私、兄そして妹は、祖母の家に身を寄せました。その祖母は年老いていて、病気がちで貧しいのです。私と妹は放課後と休みの日には金属くずを集め、兄は牛の面倒を見る等の仕事を見つけて生活費を稼がなければなりません。

私の兄は、昨年小学校を卒業しました。妹は5年生になります。私は中学校に行けるかどうかはわかりません。なぜなら、兄は学校に行くために必要な筆記用具や洋服、自転車がなかったので中学校進学をあきらめたからです。

■ ペック ナリさん(13才)

おうちの前で

私は、将来は先生になりたいと思っています。私は勉強が好きで学校を続けたいです。成績も悪くないのです。

私には兄弟がいません。私と家族は他人の土地に建てた掘っ立て小屋に住んでいます。父は体が弱く、母も定職がなく一日の収入は15,000リエル(日本円で約400円)です。私も家計を助けるため休日に仕事を探します。

私は勉強を続けたいのです。なぜなら私は本当に先生になりたいのです。私は今年小学校を卒業したので秋には中学生です。でも、中学校に行けるかどうかはわかりません。うちには畑もありませんし、家を建てる土地もありません。中学校で勉強するには学用品が必要でそれらを買う余裕はうちにはありません。

【奨学金申請中の子ども】

先生になりたい

カンボジアの地方で経済的に恵まれない子どもたち、とりわけ学校も勉強も好きだという子どもたちに将来の夢を聞くと、その多くが「先生」と答えます。もちろん、カンボジアにおいても先生以外に多種の職業があります。医者、弁護士、警察官、看護師、歌手、調理師・・・日本のそれらと何ら変わりません。なのに、なぜ彼ら彼女らは「先生になりたい」と答えるのでしょうか。民際センター・カンボジア事務所・所長のチャンディーにその疑問を投げかけました。「身近にいる大人で職業を持っている人が先生しかいないからです」と彼は言います。「家に電気も通っていないので、テレビを見たり、ラジオを聞くこともありません。また、彼らの両親も小学校を出ていないため、読み書きが十分にできず得られる情報は限られます。そのような環境の中で育っている子どもたちは世の中に対する視野が狭いのです。もちろん、教師は立派な仕事だけれども他の選択肢があることもゆくゆくは知ってほしいと思います」と続けました。

今回は、カンボジアの地方に暮らす小学校6年生、経済的に恵まれないため支援がなければ中学校で勉強を続けることができないを子どもたちの様子をご紹介します。彼らは、みな成績優秀で勉強が大好きです。そして、みんな口をそろえて教師になりたいと言うのです。

*以下にご紹介する子どもたちは、ダルニー奨学金を受け取る予定です。

■サレム・クライさん(12才)

家の前で

近所の仕事するサレム

サレムの家族は、自分たちの畑を持っていません。両親は、ある日は近所の畑を手伝わせてもらい、また、ある日は日雇い労働者として生計を立てています。でも、その仕事は不安定で仕事をした日の収入は1日30,000リエル(日本円で約810円)です。それは、彼女、弟と妹の家族5人を養うには十分ではありません。サレムは休みの日に、ご近所に御用聞きに行って仕事をもらい、家計を助けます。また、両親の家庭もそれぞれに貧しかったので、サレムの父と母は小学校を卒業していません。両親は、勉強も学校も好きなサレムには学校に通い続けて、将来は彼女の夢である先生になり、自分たちとは違う人生を歩んでほしいと願っています。

■ソカー・ドエウムさん(12才)

家の前で

ハス栽培を手伝うソカー

ソカーは7人兄弟の末っ子で、家族はハスを育てて生計を立てています。その収入は週に20,000~30,000リエル(日本円で約540~810円)です。それだけでは、家族7人が生活できません。彼女の兄や姉は小学校を中退して働いています。ソカーも、休みの日にはハス栽培を手伝います。学校での成績はいつも1番で、学校に行くことが大好きです。

■ポブ・タイロンさん(15才)

教室の前で

竹かごを作るポブ

ポブの両親は、故郷の村で仕事が見つからなかったため、彼、兄と姉の3人を祖母に預け、タイに出稼ぎに出ています。両親は毎年400,000リエル(日本円で約10,800円)の仕送りをしてくれていましたが、最近は途切れがちです。ポブの兄や姉は経済的に余裕がなくて小学校を卒業していません。ですが、勉強が好きで成績も悪くない彼には中学校へ行ってほしいと兄と姉は口を揃えて言います。ポブは、家計を助け、学費を稼ぐために放課後や休みの日に竹かごを作ります。1日5~6個しかできず、その収入は350~420リエル(日本円で約9~11円)です。

■スレイラ・プルムさん(12才)

家の前で

叔父の家で勉強をするスレイラ

スレイラの家族には、家も畑もありません。家族は叔父の家に住まわせてもらっています。両親は近所の湖で水草や森で野菜をとって生計を立てていますが、それらが収穫できる日は20,000リエル(日本円で約540円)程度にしかならない上に、全く取れない日もあります。

■サヨーン・ドウエンさん(13才)

水を運ぶサヨーン

叔父の家の前で妹と

【もっと知りたい】

▼ 【カンボジア】奨学金を申請している小6の生徒、ライダ(中学に行きたい)

▼ 【カンボジア】カンボジアの奨学生 -きょうだいはみな小学校を中退。奨学生のスレイの将来は?-

ベトナム 奨学生の紹介

ベトナム 奨学生の紹介

【元奨学生のその後】

人生の岐路 <ベトナム元奨学生からの手紙>

親愛なる民際センターの皆様へ

私は、タイビン県チエンハイ郡ナムチン地区に住むングエンハンホアと言います。今年、私はナムチンハイ高校の2年生になりました。

2年前、私が中学校3年生の時、父が仕事中の事故で亡くなりました。それは私の人生で一番の不幸でした。そして、不幸はそれだけではありませんでした。父の死は、母を追い詰め彼女は病気になってしまいました。私はもはや親からの支援は受けられず、私は家計を助けなければなりませんでした。それは私が学校を辞めなければならない理由で、私の夢は潰えたのだと思っていました。

しかしながら、ある時学校の校長先生が私の家に来て民際センターが1年の奨学金を進めてくれたときは本当に嬉しくて幸せな気持ちになりました。その時の私の幸せな気持ちをどう表現したらいいのかわかりません。

民際センターが私を支援してくれたのは1年だけでしたが、その支援を受けた時、私は人生の岐路にいました。

学校を辞めて父の様に、多くの危険と向かい合わせの労働者として働くか、勉強をして自分の人生を自分で決めて良い環境の中で職業を決めることができるのかと言う人生の岐路だったのです。

母は病気で私と弟を養う事はできません。そのどうにもならない困難を私は超えることができなかったのです。

ですから、その奨学金支援は私にとって、本当に重要なものだったのです。

民際センターの奨学金は、私の中学校4年生生活を後押ししてくれました。

それは、物質的な援助だけでなく、私の心までを豊かにしてくれる支えになりました。

私は、タイビン県主催の科学技術賞を受賞しました。そして、成績優秀で中学校を卒業し、高校1年生で優秀生徒賞を受賞しました。

(元奨学生で成績優秀のングエンハンホア君)

私は、民際センターの支援に本当に感謝しています。民際センターは私の未来は明るいということを感じさせてくれました。

さらに、私は不幸であったけれど周りには情け深い人たちが身近にいるという事を感じさせてくれました。

それは、今までもそしてこれからも変わらないでしょう。言語、文化、信条、宗教の壁を越えて人間は暖かいのです。

また、私は民際センターベトナム事務所所長ングヒエムカムバンさんに大変感謝しています。こんな地方まで来て私と友達に奨学金を渡してくれたのです。

私たちの勉強を後押ししてくれた彼女がこれからも健康で美しい人生であることを心よりお祈り申し上げます。

また、これからも困難な状況にある人を多く助けてくれることを願っております。

新学期の始まるこの機会に私はすべての民際センターの職員の方そして支援者の方に感謝申し上げ、皆様のさらなるご健勝をお祈りいたします。

ングエンハンホア

ベトナムの奨学生のお手紙を受けて

ングエンハンホア君、心温まるお手紙ありがとうございました。英語もびっくりするほどよく書けていました。すべてにおいて成績優秀なのですね。手紙をくれたングエンハンホア君は、1年だけ支援を受けて勉強を続けることができました。

しかし、彼の手紙から物語られるようにまだ、沢山の子どもたちが支援を必要しています。

工場で働く元奨学生の声

■グエン・バン・グエンさん(元奨学生)

私は、タイビン省でEDF-ベトナムが最初に活動を開始したNam Hong中学校出身で、2013年度から4年間ダルニー奨学金の支援を受けていました。現在高校には行かず、働いています。私を支援してくださった方たち、特に奨学金を提供してくださった支援者の方は、そのニュースを聞いて、残念に思い、悲しむかもしれません。しかし、社会に出て働く現在の私の近況について、お伝えさせていただければと思います。

中学校4年生を修了した時、私の家族の経済状況は非常に厳しく、私を高校に行かせることはできませんでした。それに加えて、私の母はその時に重い病にかかっていました。病気を患っている母の薬代を稼ぐために、働くことを決心しました。

私は就職活動を通じて、工場や会社は最低でも中学校卒業の資格を応募者に求めていることがわかりました。就職活動を通じて、4年間にわたるダルニー奨学金と支援者様のご支援のおかげで、私が就職活動において有利であることを痛感しました。ダルニー奨学金がなければ、私は中学校卒業さえもできなかったのです。中学校卒業資格があったからこそ、今の仕事をみつけ、十分な給料を得ることができたのです。

何の支援も受けていない、地方の貧しい子どもにとって、就職するにあたって、中学校卒業資格は、かけがえのないものなのです。

私は、現在食品工場で働いていて、1ヶ月3,500,000ベトナムドン(約17,000円)の収入があります。現在会社の寮で生活しているので、生活費はほとんどかからず、母の治療費として給料のほとんどを仕送りしています。

17歳となった今、よい仕事に就いて、自立するだけでなく、母の面倒までみることができています。そんな私は、社会で成功していると言えるのではないでしょうか。

高校で勉強していない私に落胆せずに、現在の私に安心していただければ嬉しいです。

ダルニー奨学金の支援がなければ、現在の私はありませんでした。ご支援者とEDF-ベトナムへのご恩を忘れたことはありません。皆様のご健康とご多幸をお祈りしています。

【現奨学生の紹介】

息子には同じ思いはさせません <奨学生の母親からの手紙>

※この手紙は奨学生のお母さんにインタビューし、その中学校の先生が書いたものです。

支援者様

民際センターの皆様

私の名前は、ヒエップンガヒア 地区 ジーンクアン町に住んでいるカ・バットと言います。

私の息子は、中学校に通っています。私自身は貧しい家庭に生まれたので、学校へ行く機会はありませんでした。

私は読み書きができません。私は成長しそして結婚しました。夫も読み書きができませんでした。

私の人生は、安定しない賃金の安い仕事にしかつけない事で、さらに辛いものになりました。

また、読み書きができないため、会社には応募できません。私たちの今の仕事は肉体労働です。

その後も、読み書きができないために仕事を見つけるのは簡単ではなく、時には追い詰められました。

教育なしにはやりたいことは何もできず、仕事も得られません。

好きな道を進むことができないのです。

息子が生まれたときに自分の人生を振り返り、さらに辛くなりました。

そんな人生を送ってきたから私は、どんなにお金がかかっても自分の子ども達は、学校に行かせようと心に決めました。

そして、 2016年、私の息子は中学校に通うことになりました。

学校の先生のご尽力で、息子は、日本のダルニー奨学金を受けることができたのです。

私はとても感動し、民際センターのベトナム事務所、支援者の方と中学校の校長先生に本当に感謝しました。

奨学金を受け取ったとき、他の親御さんがサインできているのに私は拇印を押さねばならなくて、とても恥ずかしい思いをしました。

なぜなら、私は子供の頃、学校に行けなくて字が書けないからなのです。

思わず、息子を抱きしめて「よく勉強して私とお父さんを喜ばせてね。私たちは他の人たちと比べていつもひけ目を感じていたのよ。

あなたは、精一杯頑張って自分の人生を変えなさい。」と言いたくなりました。日頃から、息子にはよく勉強するように言っています。

最後に、民際センターのベトナム事務所と中学校の校長先生が、うちの息子と他の貧しい生徒を支援してくれたことにいつも感謝しています。

本当にありがとうございました。

カ・バットより

カ・バットさんの息子さんは、支援を受けることができましたが、まだ支援を必要としている子どもたちがベトナムには沢山います。

苦しみを乗り越えて

今回は、奨学生のナムプー中学校3年生ファムカンデゥイ君からのお手紙を紹介します。手紙の中には、彼が背負った悲しみとダルニー奨学金の支援を受けることができた感謝の思いが綴られています。

<ファムカンデゥイ君からのお手紙>

私の過去は悲しいことばかりでした。そして、小さい時は自分の病気ーHIVが何かを知りませんでした。近所の子どもたちは、「おまえの家族みんなHIVだ。あいつとは遊ばないよ。」と言い、私を嫌っていました。そして、気にすることもなく家に帰って母に自分がなぜそんなことを言われるのかを尋ねました。彼女は何も言わず、ただ、私を抱きしめ泣きました。

私は、友達や周りの人からの屈辱や差別を受けながら生きてきました。そんな中、父はHIVで亡くなりました。私と母はやり場のない思いを抱え、いつも泣いていました。そんな母を見ていると、私は時折辛い思いに耐えられなくなりました。その後、私たちはそれまで住んでいた場所を離れ、祖父の故郷タイビン省で暮らすことになりました。そして、母はそこのHIV患者を支える団体に入りました。そして、時は流れ、人々のHIVに対する見方が変わってきました。母は毎月その団体の活動に参加し、同じ境遇の男性と知り合って再婚しタイビン省を離れました。

母がいなくなってしまい私は悲しくて絶望し孤独でした。そして、年老いた祖父と二人きりになりました。時に自分の人生が意味にないものに思われ、なんだかの理由で家を離れざるを得なくなり学校を辞めることになるのかもしれない・・・という不安が心をよぎりました。でも、私の事を考えてくれる親戚、先生、友達の事を思った時、暗い過去を忘れることができました。

今は、体調に気を付けて学校に通いながら、毎月病院に行って薬をもらっています。休みの日には祖父の仕事を手伝って、少しですが生活を助けています。周りの人からの気遣いもあります。学校の先生は勉強を見てくれますし、勉強にも興味を持つことができます。

去年、私は民際センターからダルニー奨学金をもらっていた中学4年の生徒が、無事に中学校を卒業するのを見ていました。そして、私も同じ様に奨学金をもらって中学校を卒業したいと強く思いました。

私はいつまで生きられるかわかりません。薬を飲むとき自分の置かれた状況の困難さと痛みを思うのです。でも、私は今年ダルニー奨学金を受けることができました。私の傍らには支援者の方がいてくれます。そう思うことで自分の将来の可能性が広がるように思えるのです。

タイビン省タイハイ郡ナムプー中学校3年生ファムカンデゥイ

ファムカンデゥイ君は悲しい思いをましたが、今は奨学金を受け取ることができ安心して勉強を続けています。話にもあるようにベトナムの地方には支援を必要としている子どもたちがいます。ぜひ、皆様の温かいご支援をお願い致します。

【もっと知りたい】

▼ 【ベトナム】人に対する「愛と思いやり」(ナムチン中学校校長先生ブチホンサンさんの手記より)

ミャンマー 奨学生の紹介

ミャンマー 奨学生の紹介

【現奨学生の紹介】

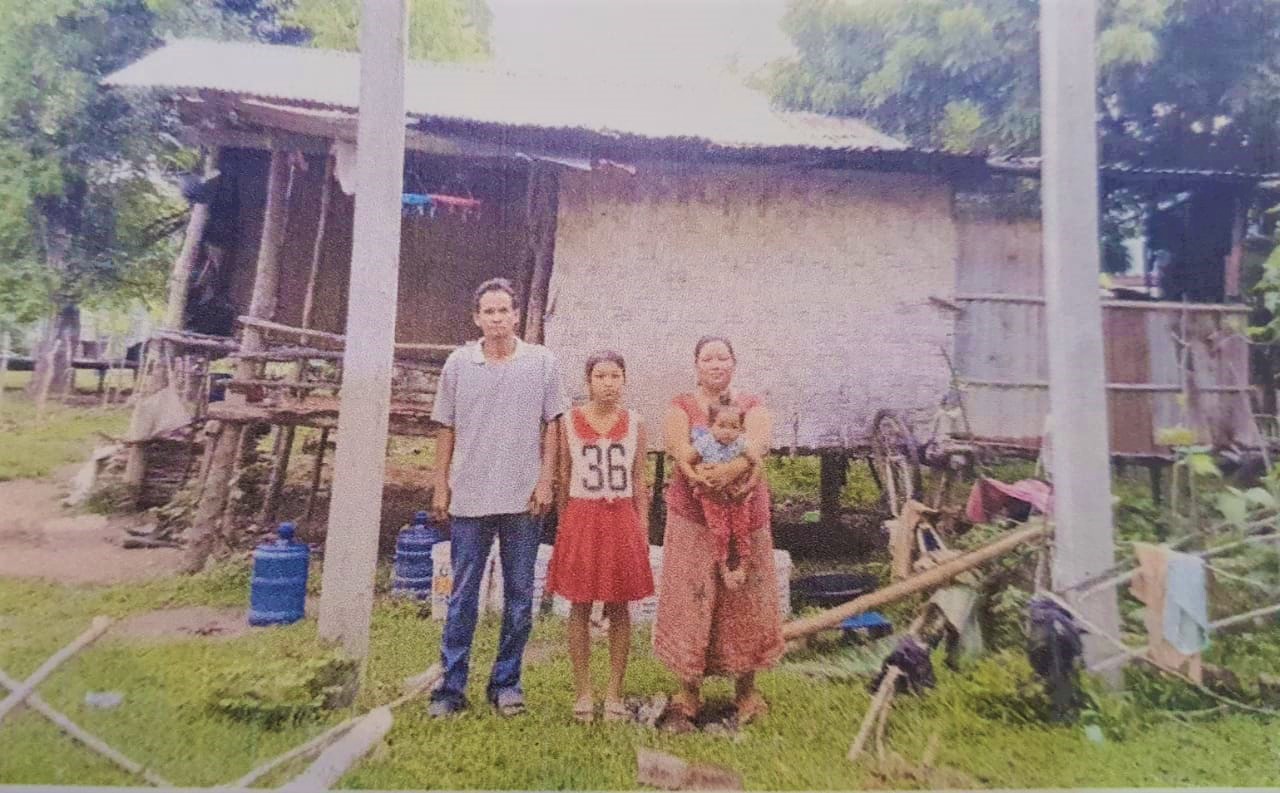

■ イイカインさん(新中学1年生)

私はキャウングコン(Kyaung Kone)小学校5年生のイイカインです。

私は僧侶の父、日雇い労働者の母、そして弟と妹の5人家族です。弟は小学2年生で、妹はまだ学校に行っていません。

父は病気を患っており、母は働いているので、私が毎日の食事の支度や、掃除、妹の面倒を見なければなりません。

このような家の事情があるので、これから勉強を続けていけるか不安があります。

それでも、私はどうしても学校へ行きたいのです。そのために毎日一生懸命勉強しています。

私の夢は大きくなったら、先生になることです。

家事を手伝いながら、夢のために勉強を頑張るイイカインさん。

■ サンダー・リンさん(中学4年生)

私は中学4年生のサンダー・リンです。私は両親と小学4年生の弟の4人家族です。私が小学生の時は、生活費が足りず、大変な思いをしました。

しかし、中学1年生から4年生まで民際センターから奨学金を受けることができたので、とても助かりました。

いただいた奨学金で学費を支払いました。奨学金のおかげで私は安心して勉強することができました。支援者してくださったみなさんに心から感謝しております。

私は来年から高校生になります。ですが、父は病気で、母は一人で家族のために働いているので、高校に進学するのが大変です。

また、私は父の看病もしなければなりません。それでも私はどうしても勉強したいのです。

学ぶことに熱心なサンダー・リンさん。

■ ダルニー奨学金担当の先生

生徒のために一生懸命な先生。

皆さん、こんにちは。私はキャウングコン(Kyaung Kone)中学校に勤務している教員です。民際センターが私たちの中学校だけでなく、フタンタピン( Htantapin)町の貧しい子どもたちに奨学金を支援してくださったことを、子どもたちにかわって感謝の言葉を申し上げたいと思います。私は、教員をしていて、貧しい子どもたちの姿を見るたびに、考えることがありました。それは、私たちはどうしたらこの子たちが笑顔で勉強している姿を見ることができるかでした。

フタンタピン( Htantapin)町では、民際センターが貧しい子どもたちへ奨学金の支援をしてくださったので、私たち教員は子どもたちの笑顔を見ることができました。それに保護者の方々も、子どもたちが安心して勉強できることに喜んでおりますし、私自身も大変うれしく思っております。本校は来年度中学1年生になる生徒が25人いて、そのうち20人の生徒が貧しい家の子どもたちです。

彼らが奨学金を受けることができればこんなに嬉しいことはありません。今後ともよろしくお願い致します。

■ モー・モー・カイさん(中学2年生)

ヤンゴンの チャンタピン 郡区のヨーグワ基礎教育高等学校に通う、モー・モ・カイ(中学校2年・女の子)さんは、母親、姉、妹2人の合計5人で暮らしています。父親は、出稼ぎに出ていて家にはいません。母親は病弱で働くこともできず、家で休んでいます。2番目の姉は、生活のために中学校を中退して近くの工場で働いており、妹は小学校1年と4歳です。一番上の姉は、既に結婚していて、別の家で家族と生活しています。

家事は、母や姉にかわって、彼女が行っています。学校から帰ってきたら、掃除、洗濯、炊事などの家事をするのですが、彼女の家には電気がないので、暗くなる間に全てを終えなければなりません。

家事を終えると、やっと勉強の時間となりますが、電気がないので思うように勉強するのは難しいです。

学校がある間は放課後に家事をすればいいのですが、長い休みになると日中は日雇いの仕事に行かなければなりません。

日々勉強する時間もままならない彼女ですが、将来教師になり、自分と同じ境遇の貧しい子どもたちに教育の機会を与えることが目標です。

【もっと知りたい】

▼ 【ミャンマー】ミャンマー事務所レポート(遠く貧しい村の中学校の先生になって)