民際センターでは、2010年に「⽇本建築学会賞」を受賞した【学校建設プロジェクト】に続き、現在は1教室から建設・増改築の需要に応える【教室建設プロジェクト】 を⾏っています。

ラオス教室建設(2016年~)

【支援できる国】ラオス ![]()

教室建設プロジェクトでは、現地のニーズに沿った教室の建設・増改築を行っています。

2教室の建設事例(セコーン県)

【教室建設の需要】

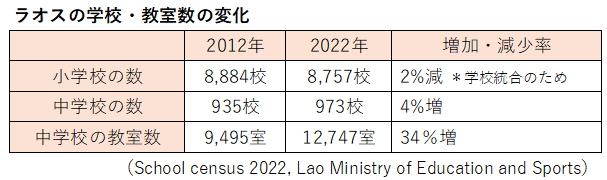

日本には小学校が18,980校、中学校が9,944校あり、約2つの小学校に対して1つの中学校があると言えます(文部科学省「令和5年度学校基本統計」)。これに対し、ラオスでは2022年時点で約9つの小学校に対して1つの中学校しかありません(下表)。

ラオス政府による上記統計によると、10年間で中学校数は約4%増加、中学校の教室数は約34%増加していることから、教室の需要が高まっていることが伺えます。

近年、小学校の就学率が大きく改善されたラオスでは、今後の中学・高校就学率の向上も見込まれ、既存の学校への教室建設・増改築への需要もさらに増えていくことが予想されます。民際センターではこの需要に応えるべく、ラオスでの教室建設プロジェクトを行っています。

【プロジェクトの背景】

教室に特化した建設プロジェクトは2016年から、カムアン県の中学校数が不足する地域で始まりました。さらに2019年から2021年までは小学校内に中学1年生用の教室を建設するというコンセプトで実施しました。中学1年生のみを対象にしたのは、地域住民の自立を促すためでした。まず1年生の教室を寄贈することで、「残りの2~4年生も学校に行かせたい(※ラオスの中学校は4年制)」という村人たちの思いを醸成し、教室建設を村人たちが協力して行う、(行政主体ではない)住民主体の学校運営へつなげることを目的としました。

地域住民により建設された教室で学ぶ生徒たち(カムアン県)

その後、既存の教室の老朽化や増改築などのニーズの増加に応えるため、2022年度からは支援対象地域をラオス南部4県(カムアン県、サワンナケート県、サーラワン県、セコーン県)へ拡大し、学年は限定せず、より現地の需要に沿った形で支援を継続しています。

寄贈された教室内部(セコーン県)

【プロジェクト概要】

教室ができるまで

1.お問い合わせ

2.ラオス事業所にて、教室を必要としている学校の調査・選定(1~2か月程度)

3.支援者様へ見積書と提案書の送付

4.お申込み

5.建設開始(4~5か月程度:天候による)

6.完成

7.支援者様へ報告書の送付

8.竣工式(ご希望者は竣工式にお越しいただけます。諸費用はご支援者様負担)

*現地での調査をしっかり行い、ラオスの国のガイドラインに沿った形で実行しています。

建設費用

1教室 約396万円~

*為替の変動により価格が変動することがあります(2025.6.10)

*建設する地域や資材の仕入れ値、ガソリン代等によって費用が変更になる場合がありますので、お申し込み時の実費で見積もりを出させていただきます。まずはご相談ください。

ラオス学校建設(1997~2015年)

【支援できる国】ラオス ![]()

ラオスの土と木で、環境に優しい快適な校舎を建てるプロジェクトです。2010年「⽇本建築学会賞」受賞。18年間で約40棟の校舎を建設し、学校数の増加と質の改善に大きく貢献しました。

【プロジェクト発足の経緯】

1990年代、ラオスの子どもたちが教育の機会に恵まれない原因の一つに、校舎数の不足・質の劣悪さがあげられました。 壁や床の無い校舎が多く(写真左)、机・椅子には竹や木材の端材を使用している学校が多く、子どもたちはノートを取るのも大変でした。 そこで、民際センターでは教師育成や保健衛生サービス(※現在は行っていません)などのソフト面の支援とともに校舎建設というハード面の支援も行いました。

【プロジェクトの特徴】

1. 自然環境に優しいレンガ作りの学校

(写真左:釜戸 右:焼きレンガ)

ラオスの建築では一般的に、釜戸で木々を大量に燃やして作る焼きレンガを使用します。 本プロジェクトでは環境保全を最大限考慮し、現地の赤土と少量のコンクリートを混ぜ固めるブロックレンガを使用しました。 ブロックレンガは安価で容易に作ることが可能なだけではなく、建築時に木々を燃やす必要がありません。 大事な木材はトラス構造(屋根架構・窓と扉の建具)と、廊下の柱のみに使用しました。

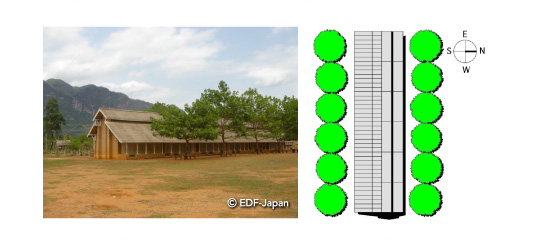

2. 自然採光・自然換気を取り入れた快適な教室

ラオスのインフラは未だ脆弱です。当時は都市部以外では電気が普及していない村が多く、自然光だけで教室内を明るくする必要がありました。本プロジェクトでは、天井・窓・ドアを明るい色で塗装したり、掲示板を白板にしたりするなどの工夫をしています。 高窓も風や自然光が入りやすい造りになっていて、心地よい風が教室を常時通り抜けます。

ラオスは雨季と乾季に分かれており、雨季の暑い時期には気温が40度を超えます。 涼しく保つために校舎前面・背面の両側へ高木を植えて地表温度を下げたり、校舎の長手を東西軸に配置して直射日光が教室に入らないよう工夫しました。

【基本方針】

【建築ボランティア 加藤氏のご紹介】

一級建築士 加藤隆久さん

ラオスの子どもたちの学びやすい環境づくりを手助けするために、一級建築士・加藤隆久氏(新宿NSビル、聖路加ガーデン、JR東日本本社ビルなどを設計)のご協力のもと、民際センターでは安全で耐久性に優れ、心地良い学校づくりを目指しました。

「その環境の中でベストのもの、そこにしかないものが出来ます。そして、造られた建築が今度は環境に新たなプラス要素となるよう心がけています。」

長年の功績が称えられ、建築家 加藤隆久氏および一般財団法人(当時) 民際センターは、2010年日本建築学会賞を受賞しました。また、加藤氏はラオス政府より勲章を授与されました。