【⼦どもたちに本を贈ろうキャンペーン2025】本が届いた学校の変化

11⽉1⽇は≪本の⽇≫。⽇付の「111」が本棚に並ぶ本の姿に⾒えることから定められた記念日で、想像・創造の力は1冊の本から始まるというメッセージが込められています。民際センターでは本の日にあわせて、今年もラオスとカンボジアへの図書支援を集中的に募る「子どもたちに本を贈ろうキャンペーン」を11月17日(月)まで実施中です。皆様から現地へ贈られる図書セットの1冊1冊が、まさに書店のない農村部の子どもたちの想像力・創造力の源になっています。今日は、図書セットが寄贈されたラオスの2校からメッセージをお届けします。

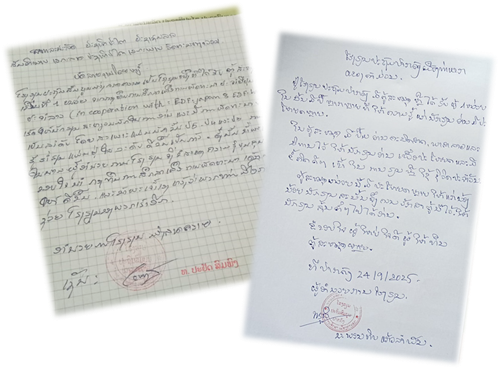

ムアン・ラット・クワイ小学校(パヤット・ソンポーン校長より)

「本校は、日本の民際センターとラオス事業所からから図書セット1箱を受け取った学校の一つです。図書セットが届いてから、特に5年生(※ラオスの小学校は5年制のため最上級生)、4年生、3年生を中心に読書への愛着が育まれ、読解力も着実についてきています。学業成績も徐々に上がってきました。学校長として、子どもたちの生活の質の向上にご尽力いただいた民際センターへ、心より感謝の意を表します。今後とも当校へのご支援を賜りますようお願いいたします。」

パク・ドン小学校(ポンティップ・ケオランパン校長より)

「この小学校には図書セットの箱が設置されており、子どもたちが多くの知識を得られる本が詰まっています。

これらの書籍を読むことは子どもたちにとって非常に有益です。本棚には数学、ラオ語、物語といった様々なジャンルの図書教材が揃っており、生徒の学習や日常生活に役立つようなアイデアを得られるよう配慮されています。

この図書セットは幼い生徒たちにとってためになるので、次世代の生徒たちにも読み継がれるよう大切に保管されるべきです。この図書を寄贈してくださった支援者の皆様のご厚意に、心より感謝申し上げます。」

ラオス農村部の図書事情/図書セットの役割

民際センターの図書支援プロジェクトは、ラオスでは南部4県を支援対象に活動しています。農村部の村々には書店がなく、また⼦ども向けの本も⽇本に⽐べて極端に少ないため、ラオスの⼦どもたちが⽇常的に本に触れる機会は多くありません。

またこうした図書不足の問題に加えて、ラオス特有の課題として「多民族の共生」があります。約50の民族が共に暮らすラオスでは、多様な民族を一つにまとめようという政府の方針から、小学校に上がると授業は公用語のラオ語で行われます。ラオ語を話さず民族独自の言葉だけで育った少数民族出身の子どもたちにとって、(ラオ語で書かれた)簡潔で自国の文化的背景がわかる本に触れることは、国語の識字能力を培い、授業についていくために必要不可欠であると言えます。また、すでにラオ語を話せる子どもたちにとっても、豊かな読書教材は単なる情報源ではなく、好奇心や語彙力・思考力を育む重要な手段となります。

⺠際センターの「図書⽀援プロジェクト」でラオス・カンボジアへ寄贈される本は、⽇本製ではありません。現地職員(ラオス⼈・カンボジア⼈) がそれぞれの国に昔から伝わる物語や、教育に必要な知識を育むような本を現地で調達し、⼦どもたちに提供しています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「読む力」は、未来の「生きる力」にも直結します。地雷原の看板を読む、薬の処方を読むといった命にかかわる情報をはじめ、子どもたちが人生で直面する様々な選択に役立つ「読む力」を育むため、ぜひ図書セットへのご支援をご検討くだされば幸いです。

「 ⼦どもたちに本を贈ろうキャンペーン」は11⽉17⽇(⽉)まで実施中です︕